小戏也能演出大格局

责任编辑:王琳 发布日期:2016-08-30

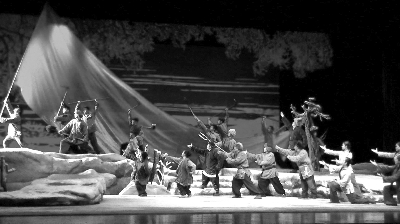

拉场戏《海伦往事》剧照

8月27日,黑龙江海伦市北派二人转传承保护中心创排的拉场戏《海伦往事》在北京上演。这出戏上个月参加由中宣部、文化部主办的全国基层院团戏曲会演并获得好评。一出抗战题材的东北地方小戏,受到专家和观众的一致认可,究其原因,《海伦往事》这部作品的突出之处在于将传统小戏做出了震人心魄的大气派、大格局。《海伦往事》讲述了抗战初期海伦市扎音河畔一个小山村里的父老乡亲不忍屈辱、自发组织起来参加抗联队伍的故事。该剧取材于女作家萧红的成名作《生死场》,然而黑龙江本土编剧费守疆除了保留原作的总体故事脉络和人物关系外,在剧中赋予了这几位主要人物在日寇入侵背景下更积极、更有血性同时也更悲壮的性格色彩。全剧始于刻骨铭心的男女恋情,经过纯真恋情与江湖义气的痛苦交织,最后把儿女情长和江湖义气升华为爱国大义。可以说,《海伦往事》成功塑造了在民族危亡、个人生死攸关之际,彰显敢爱敢恨、大忠大义的关东人群像,昭示了那片黑色热土上中华儿女的人格尊严与人性光辉。因此,《海伦往事》虽然以《生死场》为创作蓝本,但无论是思想出发点还是文学表现手法,其整体气质都与萧红的原作大相径庭。

拉场戏属于东北二人转的一个分支,俗称“小落子”。它是用二人转的曲调演唱,由扮成小旦、小生、小丑等行当的演员表演,通过歌舞说唱的形式讲故事,更具有戏曲艺术特色,故称为“戏”。 目前保留下来的拉场戏传统剧目有50多出,如《回杯记》、《秦雪梅吊孝》、《独占花魁》等。一直以来,拉场戏作为东北地方小戏,因其乡土气息浓郁,演绎故事为草根民众喜闻乐见,表演谐趣逗乐的艺术特色而在东北地区有很广泛的群众基础。

对于素有“农民戏”之称的拉场戏来说,选取全民抗战这样的宏大题材显然是一种比较大的挑战。在花灯界曾流传着“穿不得蟒袍上不得朝”的行话,意思是类似云南花灯这种源于民间歌舞小戏的剧种,历来擅长于表现民间生活和百姓的伦理道德情感,而拙于表现帝王将相和战争题材。

《海伦往事》的编排演出历时两年,是一出典型的本土本团创作完成的剧目,编剧费守疆、导演李文国均为黑龙江著名戏剧家,主创团队包括演员、舞美设计、灯光等均为海伦市北派二人转传承保护中心的专业演职人员。其中王婆的扮演者赵晓波是北派二人转的传承人。可以看到,《海伦往事》是由这样一批熟悉并热爱黑土文化的艺术家合力精心创作完成的。从这出戏的整体呈现来看,导演以二人转灵活自由的艺术精神统领全局,跳出跳入、插科打诨,东北地方戏风格鲜明。演员们的舞台控制力强,舞台经验丰富,将黑龙江北派二人转形神兼备地展示出来的同时,人物性格把握准确,人物塑造上做到了惟妙惟肖。

在《海伦往事》之前,同样是由编剧费守疆改编的龙江剧《鲜儿》就在小戏演出大题材的探索之路上有过尝试。《鲜儿》改编自高满堂的长篇小说《闯关东》。有电视剧版的热映在前,如何将深入人心的数十集荧屏故事浓缩在120分钟的戏曲舞台上,将两代闯关东人的爱恨情仇、大喜大悲充分展现出来,是着实考验编剧和导演及主创的功力的。此外,在前不久举行的全国基层院团展演中,一批地方小戏,比如广东梅县山歌剧《合家福》、山西襄垣秧歌剧的《法显》、浙江建德婺剧《天下第一疏》等选择了正剧的题材,大戏的规模,在表现大题材、演出大格局方面积累了比较积极的经验。这是戏曲在新时期发展的一个好势头,值得欣喜。

长久以来,我们对地方戏,尤其是小戏的题材选择存在一种认识上的误解,对于小戏谈“大”带有偏见,有时甚至是谈“大”便摇头。这些误解和偏见主要是由于在艺术创作中盲目求“大”的错误思想和行为所致。有人整天自我宣扬要把戏“做大做强”;有人动辄搞不切实际的“大制作”“大手笔”;更有甚者,把不同的艺术品种生硬拼合,做成规模化、产业化的“大中心”“大集团”。这些行为的根源是对做“大”没有真正的理解。“大”也好,“小”也罢,都必须以尊重艺术规律、尊重戏剧人才培养规律、尊重市场规律为前提条件。联系到地方小戏的发展现实,题材的选择不应成为限制地方小戏发展的桎梏。鲁迅先生说过“单是题材好,是没有用的,还是要技术。”题材的选择在一定程度上可以决定戏的立意和高度,但题材绝不是一出戏成功与否的唯一要素。只要熟知了剧种自身的优势和劣势,尊重艺术规律,懂得扬长避短,有方向性的寻求突破和创新,小题材同样可以演出大气魄和大格局,反之亦然。

以《海伦往事》、《合家福》为代表的一批地方小戏创作演出的成功证明,孕育于民间歌舞的地方小戏在自己的发展过程中,在唱腔、音乐、语言以及表演技巧、表演风格等方面都自成一体的前提下,是可以尝试颠覆传统小戏“小家小事”的小门户、小格局,在艺术上去探索和创新,在剧目的题材选择与表现格局上去丰富、去拓展的。必须承认的是,戏曲的题材和表现形式是随着时代的变迁而发生变化的。随着剧种的成熟,随着观众群体的变化,生态良好的地方小戏必将会不断地在演出过程中自我完善、吐故纳新,题材和表演风格也必然呈现多样化的发展格局。也唯有这样,地方小戏的发展才有希望,小戏的艺术水准才能站上新高度,创作出更多扎根于土地、扎根于人民的优秀戏剧作品。

源自:中国文化报