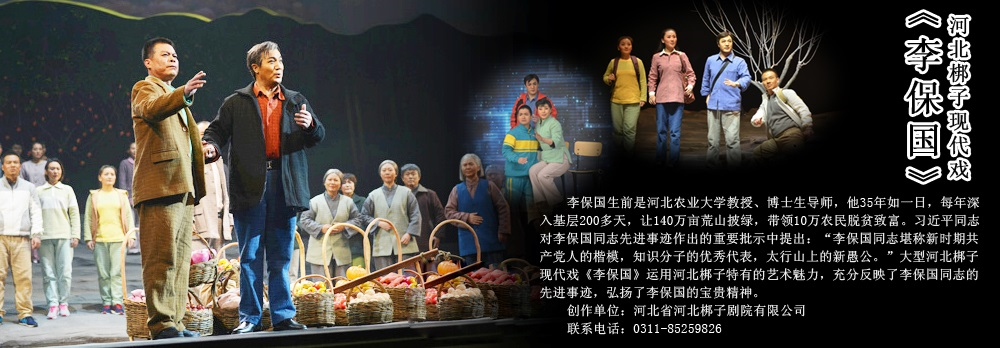

左起:王晓鹰、郑少华、喻荣军

访谈手记

2020年11月10日至18日,由国家大剧院制作出品的话剧《基督山伯爵》在国家大剧院进行了首轮演出,我于9日晚观看了该剧彩排。演出将近3小时,爱情、友情、背叛、财富、盛名、越狱、复仇、宽恕、信仰……人类感兴趣的绝大多数话题这部剧都有探讨。剧本从庞大的原著中架构起更加多元的人物形象和更为简练的剧情故事,并顺利实现了主人公基督山伯爵不同阶段、不同自我的分裂与交流。舞台呈现恢弘磅礴,导演处理匠心独运。10日下午5时许,距首演还有2小时,编剧喻荣军和导演王晓鹰在国家大剧院二楼咖啡厅接受了《中国戏剧杂志》的专访。这是一次“以逸待劳”式的采访,事先准备好的采访提纲还没机会拿出手,编剧和导演就自动打开了话匣子模式,我只负责忠实记录。

因为喜欢,所以充满敬意

郑少华(以下简称“郑”):两位老师好,昨晚看了彩排,我非常兴奋。怎么想到要创作《基督山伯爵》这样一部剧呢?

王晓鹰(以下简称“王”):2014年,话剧《简·爱》上演5周年庆典的时候,当时的国家大剧院陈平院长提出准备创作《基督山伯爵》的意向,并希望由《简·爱》的原班人马继续创作。

喻荣军(以下简称“喻”):当时我的第一反应是不太敢做这部戏。因为《基督山伯爵》基本上算是我的启蒙小说,我在初中时就读过,因为喜欢,所以充满敬意。如果找不到一个好的角度,我其实很担心能否做好。后来接下这个戏,完全是因为晓鹰导演,因为我知道无论如何,二度都会有一个比较好的呈现,我怎么做都不怕。开始我并不知道创作的方向在哪里,于是我重读了小说原著,观摩了不同版本的电影、电视剧和其他舞台作品,看别人是怎么做这个题材的。

我心里有个底,也是以往创作《简·爱》的时候,导演对我的启发,就是我们做的是戏剧,我们的创作必须要有戏剧的特点,而戏剧创作有它自身的优势。这对我来说是很好的一个点,使我知道自己该朝什么方向去努力。

郑:嗯,当我看到舞台上邓蒂斯的不同自我之间的对话时,我就在想,这种表达方式就是戏剧独有的优势和长处,是不是?

喻:是的。最初,我想到邓蒂斯的人生有3个阶段:青年水手、34号囚犯和基督山伯爵,我总觉得这3个阶段的邓蒂斯可以一起对话。通过对话,我想表达邓蒂斯从年轻的水手到34号囚犯,乃至最后成为伯爵的转变过程。他从一个原本对未来充满希望的人,慢慢陷入绝望的境地,然后内心产生了仇恨,这是有过程的,而这个过程的发生是他在监狱的时候,因此戏一开场就展现了主人公最富变化的人生节点,就是从监狱鞭打他开始。在鞭打中,邓蒂斯开始回忆过去,并把过去发生的事情抽丝剥茧似的展示出来,他的心理变化层次是清晰的。我以回忆、插叙、倒叙的方式来展现主人公的命运,这样一来,戏剧结构就不再是小说中那样平铺直叙地讲故事。

写完之后,因为种种原因,没有立即排出来,但这个戏在我和导演的脑中一直运转、沉淀,每次我们碰面都会聊到这个戏。有一次我俩一起去西藏参加一个评审,他说要跟我谈谈《基督山伯爵》。我原以为是一般性的谈话,结果却是非常打击人的一次谈话。

王:当时我们是一边吸氧一边讨论。

喻:但导演是因为高原反应才吸氧,我开玩笑说我是因为听完他的谈话才吸氧的。我最初的想法是用两个演员来演邓蒂斯这个角色,青年水手由一个演员来饰演,34号囚犯与基督山伯爵由另外一个演员来饰演,这样青年水手与34号囚犯有交流,在下半场青年水手与基督山伯爵也有交流,但是导演想用3个演员来演,他希望三者之间始终有交流对话,看似只是由2个演员换成3个演员来饰演,但是改动还是挺大的,因为需要基督山伯爵提前到上半场就开始介入了。我当时的顾虑也在二度的层面,怕3个演员来分饰邓蒂斯,主角的戏份减少了,但在后来的修改过程中,我充分理解了导演为什么要这样处理,因为这样人物的心理层面交锋就得以形成,冲突会更加激烈,也能彼此之间形成张力,尤其是基督山伯爵在复仇过程中的转变就会变得更加有机,这样的修改其实挺关键的。

郑:为什么这个戏前后经历了这么长时间才得以上演?

王:我们是2014年着手准备这个戏的,原计划是2015年的秋天上演。2015年春节后,当时的剧本已经完成。可是当年赶上了纪念中国人民抗日战争胜利70周年,我被抽调去担任在人民大会堂举办的《战争与和平》大型演出的副总导演,排练演出的时间冲突了,大剧院不得不把计划延期。2018年年底,剧院再次准备开排,又因为纪念改革开放40周年的一系列演出活动,使计划再次延期。其实几次推迟排演计划对于《基督山伯爵》来说是件好事,这让我们有机会不断重新审视我们的创作构思,不断萌生新的想法。

郑:产生新想法的动力是什么?

王:我一直想现在排《基督山伯爵》到底是为什么?它是一部世界名著,也是一部情节性非常强的通俗小说。在文学史上它是遭到过一些批评的,原因是这部作品过于追求“通俗”而缺乏更深入的东西。由此我想今天把它改编成戏剧时,是否应该让它不只停留在过去的“通俗”上,而具有更深层的含义。

最初的剧本中,上半场的囚犯邓蒂斯和青年邓蒂斯有一些对话和交流,对人物的内心挖掘起了很好的作用,但到了下半场,交流基本没有了,下半场基本上就是小说的原来情节。我在想有没有可能在邓蒂斯复仇的过程中,增加一些契机,让囚犯邓蒂斯和基督山伯爵能够“见面”,增加一些他们关于复仇的认识和复仇过程中对于自己的认识,在这个基础上最后完成“自我救赎”。这样的话,人物形象可能会更丰富。

喻荣军根据这个意见又改了一稿,是3个不同时期的邓蒂斯完全交织在一起的版本,确实很好。目前来看,这个戏更多的意义都在出现这两个自我“见面”的时候,对不对?

郑:是的,当囚犯邓蒂斯和青年邓蒂斯以及后来的基督山伯爵跨时空对话的时候,戏剧的张力一下子就出来了。这实际上也是编剧、导演的强行介入,迫使观众去思考——为什么要复仇,复仇的意义何在。

王:没错。原著中的邓蒂斯惩恶扬善、最终获得正义,靠的是大仲马给他营造了现实中几乎不可能有的情境:裹尸入海逃出监牢、获得巨额财富、成为上流社会的人。当他拥有了这些资源以后,他才顺利实现了复仇。小说本身是带有一些宗教色彩的,甚至把上帝对人的终极审判也挪到基督山伯爵身上去了。但是今天,我们很难从宗教的角度向观众传递这个信息,也不能在剧中一味地展示基督山伯爵的快意恩仇。这样做的话,观众在看戏时也许会很满足。然而,当他们走出剧场,面对自己的现实生活,就会产生怀疑,如果我不是基督山伯爵,是不是就得不到正义?怎样才能在我们不是基督山伯爵的时候,我们还对正义能有信心、有希望,这是我所思考的。

一开始,我们只是在剧本的结构中去增加基督山伯爵与囚犯邓蒂斯之间思辨性的争论,去表现他人格中不同层面之间的矛盾。直到2019年才产生了现在这样颠覆性的结尾处理,也就是当基督山的复仇愿望全部满足后,通过囚犯邓蒂斯的台词说“基督山伯爵”只是自己的一个梦想,并对基督山伯爵设问:如果你不是基督山伯爵,没有财富、没有地位,还能获得正义吗?基于此,这部戏的下半场我做了很多跟上半场不同的导演处理,半实半虚、亦真亦幻,让观众觉得好像有些异样甚至怪诞,多少包含着一种幻想色彩。

郑:对,下半场的舞台风格跟上半场明显不同,上半场舞台氛围是压抑的、现实的,下半场则是奢华的、夸张的,具体您是怎么考虑的?

王:现在的上、下半场有意识地处理成两种风格,这种变化是有充分的内在可能性的。原因在于上半场的爱德蒙·邓蒂斯在下半场变成了基督山伯爵,马赛海边的小渔村变成了巴黎纸醉金迷的大都市的上流社会,人格形象和生存环境都发生了巨大变化,上半场和下半场舞台设计的形象风格也有意识地明确区别开了。

下半场之所以能够处理成亦真亦幻的效果,跟剧本的基本叙述结构也是有关系的。剧本的上半场34号囚犯邓蒂斯通过法利亚神父的分析回看自己的过去到底发生了什么,是谁、为了什么陷害自己,这就是主观视角。所以我在处理上半场的时空转换和舞台表演都是带有一定主观色彩的,是一个回顾性的主观视角。到了下半场就变成了幻想性的主观视角,但所谓“幻想”一开始又不能做得太明显,让观众对基督山伯爵在巴黎实现复仇的固有印象仍然保持着,只是在诸如“基督山伯爵从天而降”“华尔兹舞队时现时隐”等处理上让观众觉得有些“异样感”,而这种“异样感”会随着下半场的演出进程越来越明显、越来越走向“怪诞感”,我这样做相当于暗藏了一个机关,直到最后一刻才利用这个机关来实施“颠覆计划”。

喻:下半场的复仇在原著里其实比较扁平,更多是以情节取胜。我们现在的处理方式,是把邓蒂斯原来的4个仇人变成了3个仇人,用以牙还牙的方式来复仇。邓格拉斯因为想得到金钱和位置而陷害他,所以基督山伯爵会让邓格拉斯的银行破产,最终即便还有钱也没法生存下去;维尔福是以法律的名义拘捕了他,同样,基督山伯爵也在法庭之上撕破了他的伪装,以法律的名义让他身败名裂;费尔南因为觊觎他的未婚妻美茜苔丝而陷害他,所以基督山伯爵也让他失去了爱情和名誉。我们在创作的过程当中慢慢感觉到,基督山伯爵复仇的选择过程是在34号囚犯的参与、注视和反思之下进行的。因此,基督山伯爵的复仇其实有一个转变的过程,即便他有钱有地位有权力也不应该失去对于自我的反思,从一开始他对邓格拉斯的快意恩仇,到对维尔福的绝不手软,他是一直在反思与斗争,在复仇的过程中,他慢慢地学会宽恕,乃至最后为了所爱之人美茜苔丝,他会选择牺牲自己。这样一来,人物就有一个变化的过程,人物形象会变得更加丰富和立体。

王:对,这一稿基本上把我们想说的表达得比较充分了,然后我心里的焦虑也化解了,觉得这个“坎”迈过去了。

在表面的故事下挖掘更深的东西

郑:我曾编辑过您二位的文章和专著,发现你们的文章有个共同的关注点,那就是舞台意象的问题。具体到这一部剧中,你们对舞台意象是怎么定义的?

喻:这部剧的主题或者说意象特别多,但最主要的就是“等待和希望”。一开始我觉得“等待和希望”是比较虚无的,因此并没有把它落到实处,后来有了几个角色的对话之后,这种意象就渐渐显示出来了。这些对话一下子产生了好多主题,比如,信仰、复仇、正义,有太多东西可以反思,包括爱情。

王:爱情是一方面,我发现这里还有一个关键词——朋友,其实他对朋友之情也有反思。剧中有句台词说:“仇人出卖不了你,只有朋友才会出卖你。”有的时候,所谓的“朋友”会因为各种各样的利益和欲望,或地位或财富或女人,利用一些原本跟你无关的事情来陷害你。年轻的爱德蒙所受到的陷害在我们的现实生活中可以说比比皆是,只是严重程度不同而已,这就是生活。

喻:是的,戏剧不光提出问题,还要改变世界,这是阿瑟·米勒的看法,也正是剧场的作用所在。如果观众走进剧场只是为了看情节,那还不如到网上看电影。导演一直质问我,如果基督山伯爵没有这个地位,也没有金钱,他是不是还能完成复仇?从这个角度来思考,我们应该传递什么给观众?我想就是“等待和希望”。现在上半场就是一个等待的过程,也是一个变化的过程,下半场是一个希望慢慢积累的过程。在这个里面有很多不同的点,像刚才我们说的恩、仇、爱、义,很多方面都会有所涉及,这些是这个戏比较立体和丰富的地方。剧的末尾,34号囚犯还在不停地挖山洞,而地道真的打开了,有时光能照进来,然后他有可能走出地牢,这个就是他最大的希望。我想只要我们心里的希望不丢掉,心中有仁慈、有善良、有爱存在,我们就永远会有希望。

我们想传达的是,如果邓蒂斯真的逃出了地牢,他会不会真的去复仇,会不会真的去宽恕?这是一个巨大的问号,而这个问号就是给观众的,我觉得这个是戏的意义所在。

王:我一直追求“戏剧演出中的诗化意象”,这种追求实际上是创作意识本身所决定的,或者是最根本的——戏剧艺术的价值观所决定的。

首先我们不能满足于只说表面的故事,而要在表面故事之下去挖掘更深刻、更复杂的东西,这种东西跟人有关,跟人性有关,也跟我们的思考有关。

创作者先得有这个意识,然后在创作层面才可能有所作为。有了这个意识,创作者在讲述的时候就不会停留在讲故事表面的情节。比如,编剧可能会换一个结构方式,在讲情节之外,还可以有更多可讲的内容,而这个内容可能来自主人公的内心,也可能来自他跟他自己不同阶段的碰撞,他跟他自己不同观念的碰撞。舞美设计师也一样,他在营造舞台的时候,脑子里想的不只是写实空间,不是复制现实的环境形象。导演在创作的过程,在多大程度上可以利用剧作的讲述结构,利用舞台的能动性空间,进入更深层的内心表达,这个表达有时候是人物的内心,有时候是导演想要表达的、超越情节之外的,或者在情节更深处的一种意象,而这种表达未见得都是具体人物的,有时它是属于整体演出的。所谓“诗化意象”不只是外部的形式技法,它更多的是创作者在整体构思基础上对这部戏的立意、哲理的舞台表达。

我喜欢说立意、哲理,因为这些东西能让观众去回味和思考,具有很强的启发性和触动性,当它与相应的舞台表达合为一体,就形成了所谓的“戏剧演出中的诗化意象”。它首先要存在于创作者的意识之中,进而成为创作过程中的自觉追求,只有这样,我们的创作才能从一个层面进入另外一个层面,这种自觉意识很关键。

喻:从观众角度来说,人们解决了温饱以后,走进剧场是想获得一些精神上的愉悦,然后又不仅仅是愉悦,更多需要的是思想的碰撞,再往上走,可能就是灵魂的交流。

郑:是的,昨天看完彩排之后,毫不夸张地说,我感受到了灵魂的暴击。

王:其实我们的创作者有时候对观众走进剧场的期待值估计得过低。

郑:但你们对这部戏的观众是非常有信心的。

王:是的,我们完全可以跟观众有更深的情感交流,挖掘人和人性,提供一种哲理性的东西去跟观众探讨,甚至给他一种震撼性的冲击。比如,这出戏的结尾就有震撼性的冲击,情节戛然而止,思想由此延伸。不过这样的震撼性结尾也有一定的冒险性,有的观众不见得接受,因为他可能更喜欢原著中快意恩仇的结局。不过没关系,我们只是给观众提供一个可能性,这个可能性并不影响观众以前的理解,能接受冲击很好,不接受也没什么损害。

郑:对,您所谓的冒险实际上是一种审慎的冒险,不是激进的冒险,我本人非常喜欢。

喻:一个戏要跟哪些人产生共鸣,这很重要,一个戏并不是要让所有的人都能产生共鸣。《基督山伯爵》可能是为一些有准备的观众而准备的。

郑:那你们在创作之前是否对观众进行过大致定位?

喻:是有的,这个戏要给哪些观众看,这种互动关系是要考虑的。有的观众是需要引领的, 我觉得看这部戏的观众如果肯思考,也许会容易产生共鸣。

王:我从导演《哥本哈根》这部戏之后深切地意识到,观众对剧目思辨性的接受与理解,对剧目思想性的追求,是远远超出我们原来预想的。现在很多观众一听说《哥本哈根》的演出,就会追着来看,看很多遍,而且这里有相当大的一部分观众能从中获得他想要的体验。

喻:《哥本哈根》还有一个好处,就是不同层次的观众能看到不一样的东西。

王:好的作品就是不同的观众都能从中获得不同的体验,有的观众体验的内容多一些,有的少一些,而且还可能角度各有不同,剧目本身能给观众不同选择的可能性。

喻:《基督山伯爵》也有很多不一样的层面,每个层面都有它的着力点,可能这一段说朋友,这一段说爱情,这一段说复仇……我们给观众传达的点还是非常清楚的。可能有些观众走进剧场是看故事的,但有的观众走进剧场还是能有所启发的。我和导演一直关注观众走出剧场之后,这个戏在哪些方面能让观众产生思考。

王:我在排《简·爱》的时候,跟排《基督山伯爵》面临同样的挑战。因为大家对原著都很熟悉了,看过小说或者电影,心中带着满满的期待走进剧场,我怎么“对付”这样的观众?《简·爱》的创作策略是让观众原来的预期尽可能得到满足。所以当时有观众对我说,他对小说非常熟,看完戏以后,发现小说给他印象深刻的那些部分全看到了,而且比小说的感觉还要好,因为它是立体呈现在眼前,有精湛的演员表演和精美的舞台表达,他因此获得了很大的满足。《基督山伯爵》则不同,我从一开始就觉得,我们要在观众已有的认知上进行“重组”甚至“颠覆”,这样的创作才能跟观众一起往前走。概括地说,《简·爱》是让观众“在意料之中获得满足”,《基督山伯爵》则是想让观众“在意料之外产生思考”。

事实证明,我们的目的达到了。昨天的彩排很多人来看了,他们的第一个惊叹其实来自担心。因为《基督山伯爵》的体量比《简·爱》大多了,那么复杂的一个故事,怎么居然全给讲出来了,而且又有自己的讲述方式和讲述态度。

郑:是,更为惊叹的是排练的时间那么短,呈现的效果却那么好。

王:我们从开始排练到最后的连排只用了一个月的时间,是前所未有的快,所谓磨刀不误砍柴工,因为前期工作做得比较扎实了,后期排练就非常顺利。我认为这个戏的创作过程可以作为一个案例来研究,其中的道理很简单,一个剧本写出来后,当然可以立即排演,但你要是沉淀沉淀再排,一定是有好处的。

在克服困难的过程中实现创作

郑:现在听你们俩说起来都是云淡风轻的,能不能讲一下创作中比较困难的部分?

王:导演创作永远是困难的,他永远是在克服困难的过程中实现创作的。我在导演创作中有一个特点,不管前一个戏排得多成功,再接下一个新戏的时候,我心里总还是很忐忑,我不知道这个戏最后呈现出来会是什么样,我到底应该抓什么,怎样才能把这个戏做好……这些都使我焦虑。后来有人说,就是因为我每次在排新戏的时候都不觉得轻车熟路,都心存忐忑,才能把每部戏都做到水平线之上。实际上,创作的每一步都是困难的,但在困难当中,让自己的梦想一步一步成为构思,再让构思一步一步成为现实,在这个过程中我就体会到创作的快乐了。

郑:昨晚看过彩排后,您认为您的导演构思完全实现了吗?

王:我在合成的时候就跟我的学生说:“你看,合成的过程就是梦想变为现实的过程,想要的效果一个一个地都看到了。”至于演员能演成什么样,舞台调度、节奏或各种各样的元素处理,不是事先完全想好的,是在排练的过程中一点一点形成的具体形态,这就是创作过程。每个舞台处理都不那么简单,都需要不断尝试。这一点我和编剧的想法一致,我们一直觉得每次创作就是一个冒险的过程,是自己给自己设置不同的“坑”,然后又想方设法越过这个“坑”的过程。

郑:对,椅子倒下的那一刻,我与同事不约而同地四目相对,都觉得这一笔实在是太高了。最后一个问题,您来接受我采访之前还在舞台上工作了一个多小时,都做了什么?

王:昨天首演之后觉得有些地方还没有做得很准确,局部调整了一下,包括音响和灯光。戏是演出来,也是改出来的。

喻:是的, 就拿《简·爱》来说,2019年已经是演出的第10年了,导演还在让我重写剧本的某些片段,并且导演每次要求改剧本,都会说得很好,让你觉得不改不行。这是导演最厉害的地方,也是我最喜欢他的地方。我们俩在创作过程中是一个相互攀爬的过程,导演有很多他的想法,给我的创作提供了很多很好的空间。

郑:您二位是目前为止我遇到的最棒的采访对象。时间不早了,无须我再多问,我想你们已经把观众和读者最想知道,还有你们最想说的都说清楚了。再次感谢你们接受我的采访,期待你们的下一次合作。

喻、王:谢谢!

(喻荣军系上海文广演艺集团副总裁、上海话剧艺术中心艺术总监;王晓鹰系中国国家话剧院原常务副院长、中国剧协顾问;郑少华系《中国戏剧》杂志编辑)

责编:贾亭沂

来源: 文旅中国